外来受診案内

福岡大学病院脳神経外科では、脳卒中や脳腫瘍のみならず、パーキンソン病をはじめとする運動障害、小児脳疾患、そして脊髄や末梢神経に起因する疾患の治療など幅広く行っています。年々手術件数は増え続け、2013年以降の手術症例数は毎年600件を超えています(詳細な症例数を見る)。福岡大学病院では全国に先駆けて神経内視鏡手術や血管内治療といった体に負担の少ない治療法を導入し発展させてきました。先進的なナビゲーションシステムを用いた手術も積極的に行っています。

脳神経外科の診療では、疾患によって損なわれた神経機能を回復させる治療もとても大切です。ロボットスーツ HAL を中心に、脳卒中などによって損なわれた脳の機能回復を目指す治療も行っています。興味がございましたら、是非当科外来を御受診ください。

- 一般外来は基本的に月曜・水曜・金曜の午前中ですが、担当する医師の予定をご確認ください(外来予定表を見る)。専門分野や担当者によって外来日が異なります(注:緊急手術などにより担当医の予定が変更になることがあります。)

- 初めて受診される方はできるだけ紹介状をご持参ください。初診で紹介状がない場合、別途初診料がかかります。

特殊外来の紹介

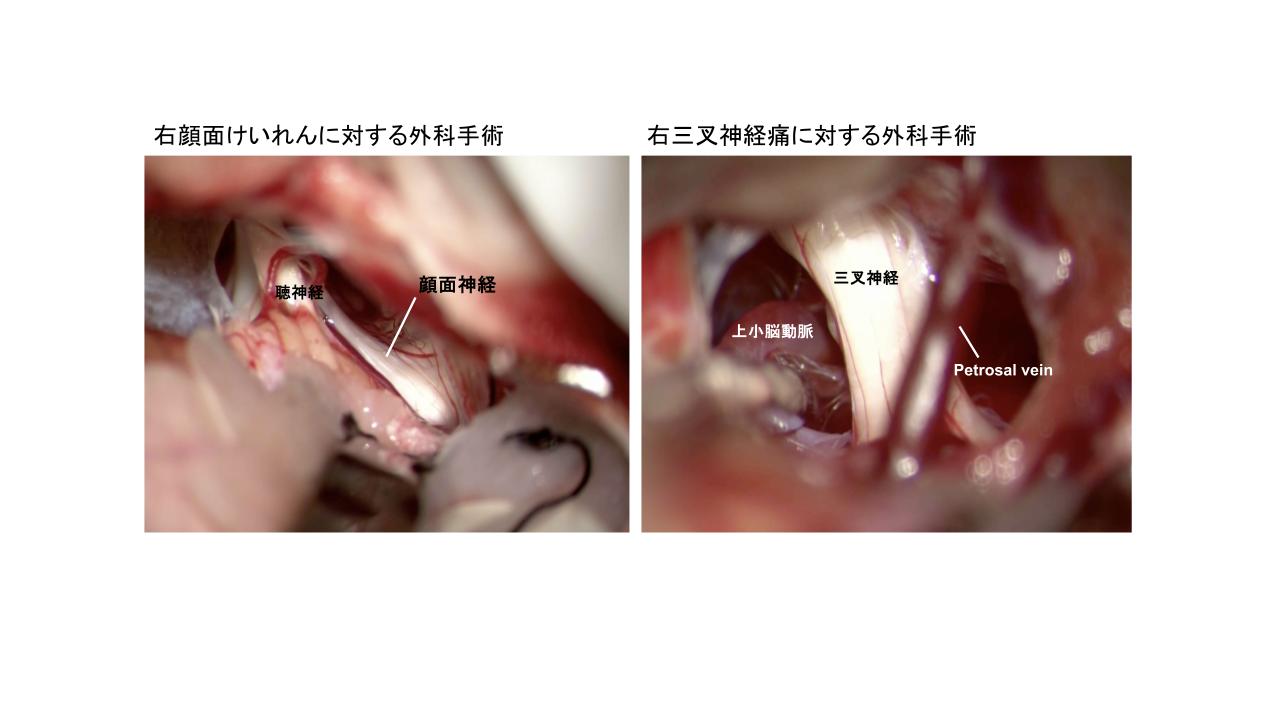

顔面けいれん・三叉神経痛 専門外来 (担当医:小林広昌, 安部 洋)

顔面けいれんとは自分の意思とは関係なく、左右どちらかの顔の筋肉がピクピクとけいれんする病気です。目の周りのピクピクから始まり、次第に口元から顎下など顔全体に広がり、さらに進行すると顔がつっぱり、歪んだ状態になることもあります。特に女性に多く、ストレスや緊張により悪化するため、人前で話すことが苦痛となることがあります。

三叉神経痛とは左右どちらかの額、頬、顎、歯茎に発作的に激しい痛み・電撃痛が出る病気です。食事や洗顔、歯磨きで誘発されるため、日常生活に支障をきたすことがあります。その他、痛みで化粧ができない、痛みがない間も痛みが起きることへの恐怖感や酷い場合はうつ病を併発することもあります。

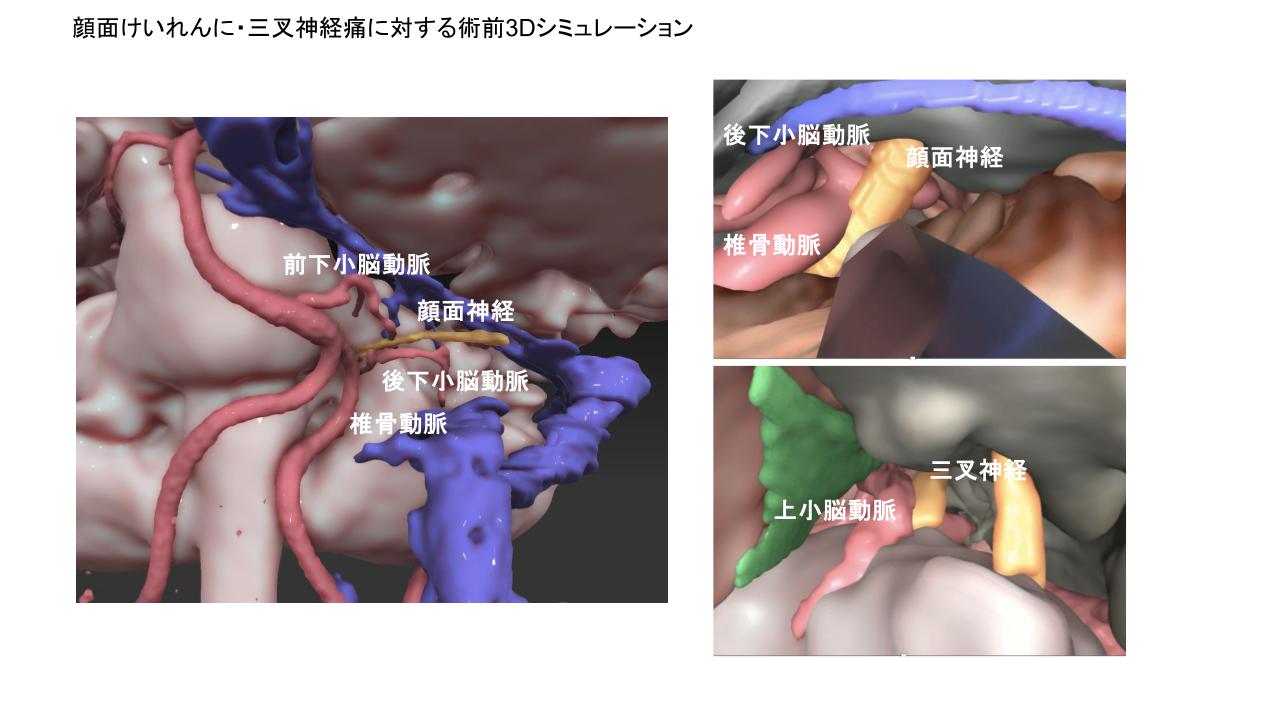

どちらの病気も原因は脳の血管が伸展・蛇行することにより、脳幹から出た顔面神経・三叉神経の根本を圧迫し、神経の電気信号が乱れ、刺激が伝達することで生じます。診断にはMRI CISS、造影CTが有効で顔面神経・三叉神経を圧迫する責任血管を同定します。三叉神経痛の場合は、直接血管が圧迫していなくても、神経の牽引や歪みだけで症状が出現することもあります。治療は、顔面けいれんでは主に2つで、ボトックス治療と外科手術があります。三叉神経痛では、まずはお薬による内科治療を行い、効果が乏しい場合には放射線治療や外科手術があります。

ボトックス治療は、ボツリヌス毒素を顔面の筋肉に注射し、筋肉を軽く麻痺させることでけいれんを抑えます。効果は期待できますが、数ヶ月から半年で消失しますので繰り返し治療が必要になります。若年者や根治を強く望まれる方は外科手術を検討します。

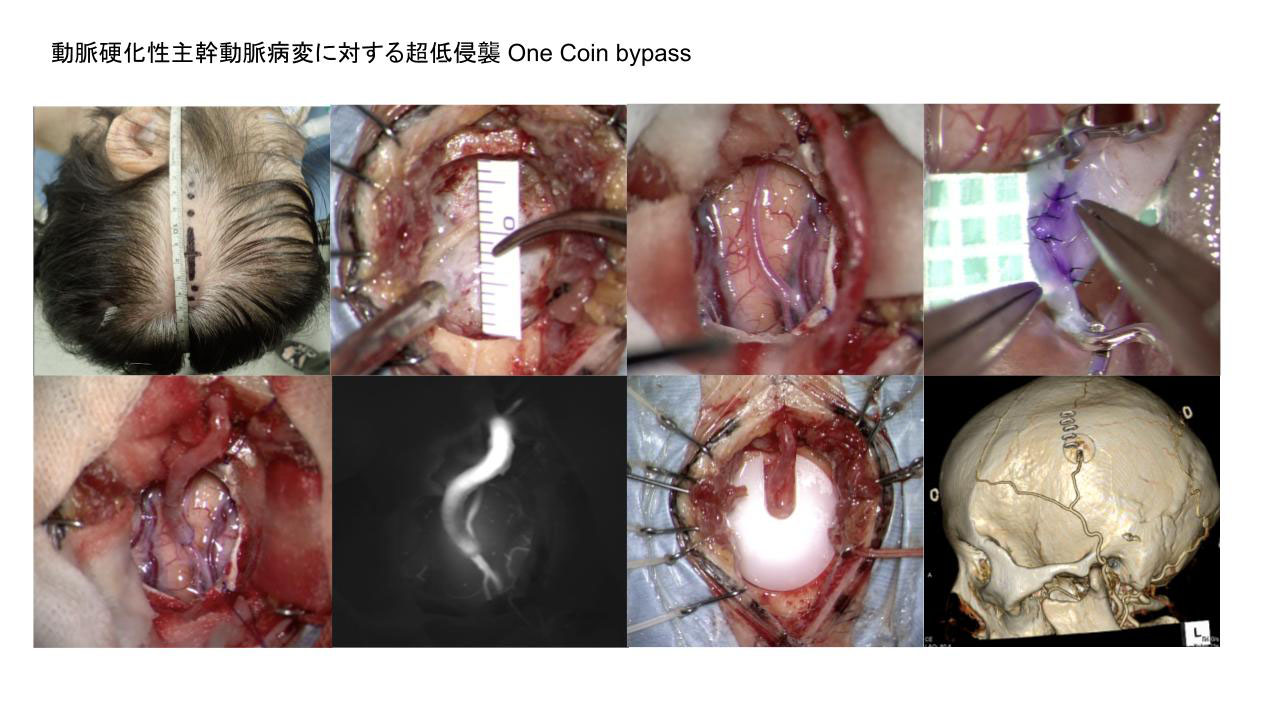

顔面けいれん・三叉神経痛に対する外科手術は脳神経減圧術(Microvascular decompression: MVD)という手術です。耳の後方に小さい傷を置き500円玉ほどの小さな開頭を行い、顔面神経・三叉神経を圧迫している血管を移動させる手術です。当院ではより傷の小さな低侵襲手術を行なっており、高い症状治癒率・改善率を出しています。顔面けいれんの手術では術後1年の治癒率87%, 改善率96.6%、三叉神経痛の手術では術後1年の治癒率87.1%, 改善率93.5%と高い治療成績です。

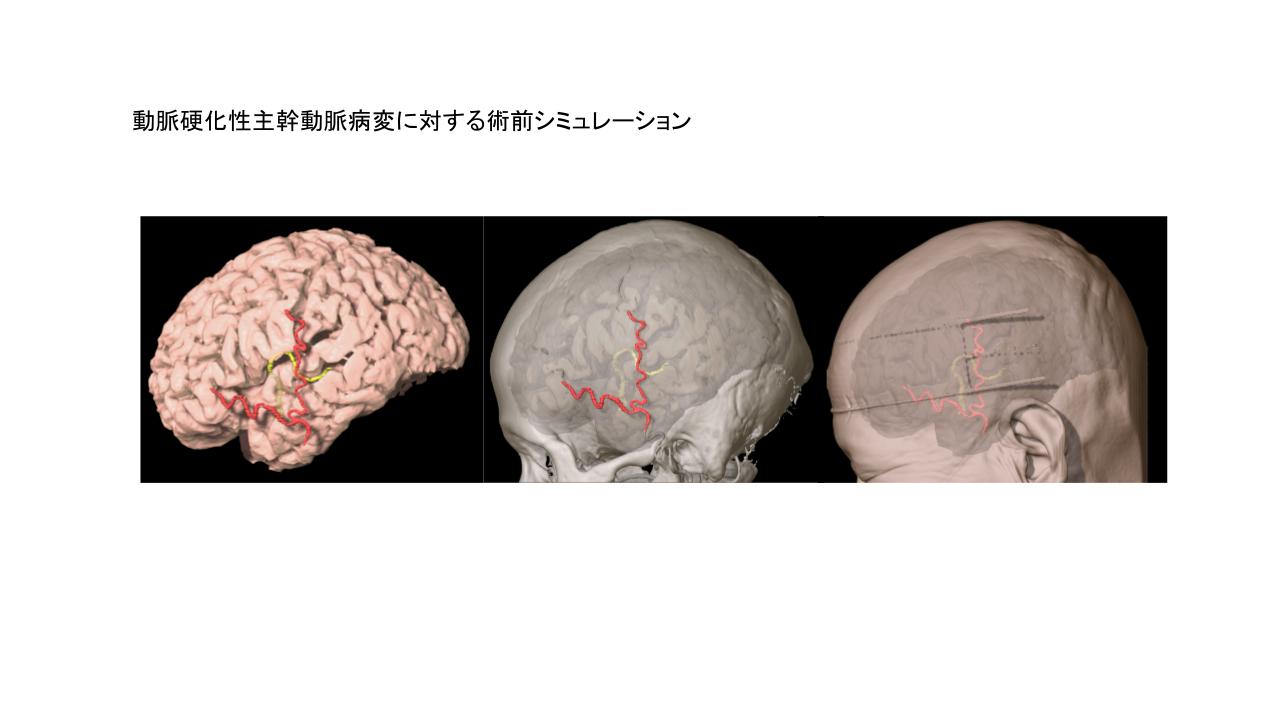

また当院では手術効果を高めるために術前に3Dシミュレーション画像を作成して手術に臨んでいます。

症状でお困りの方、もっと詳しくお聞きになりたい方はどうぞお気楽に受診してください。

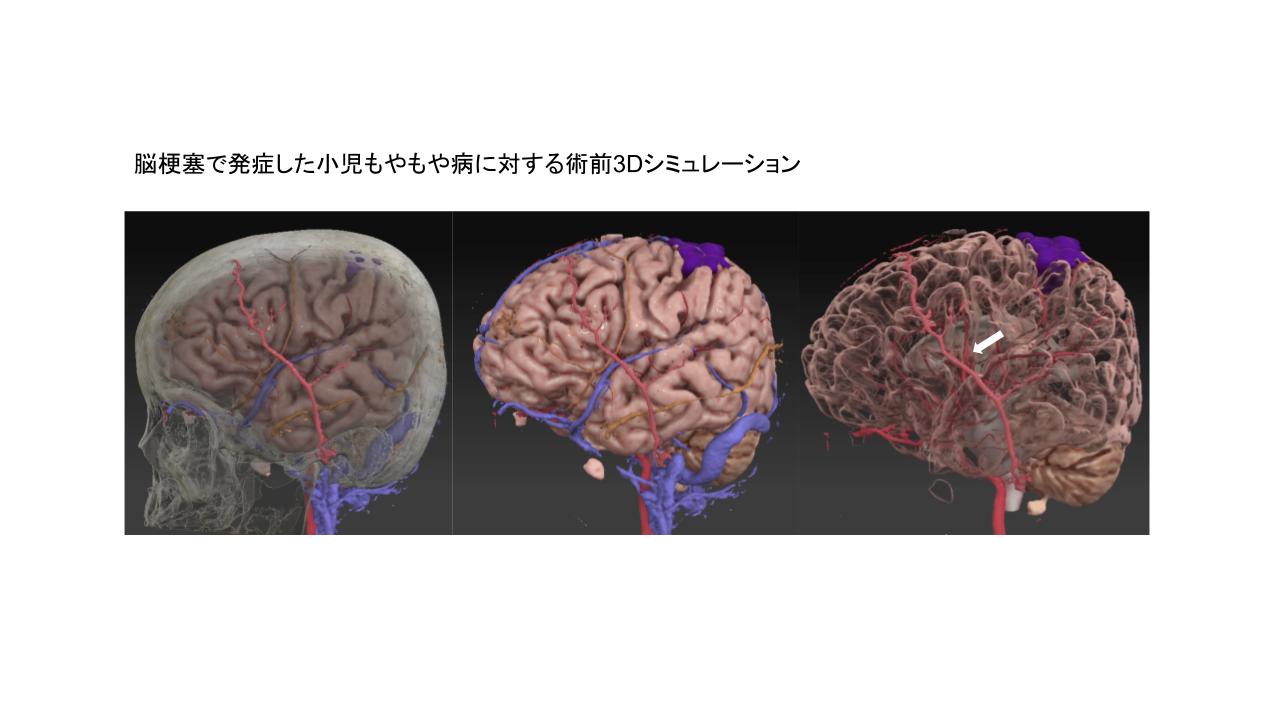

もやもや病 専門外来 (担当医:小林広昌)

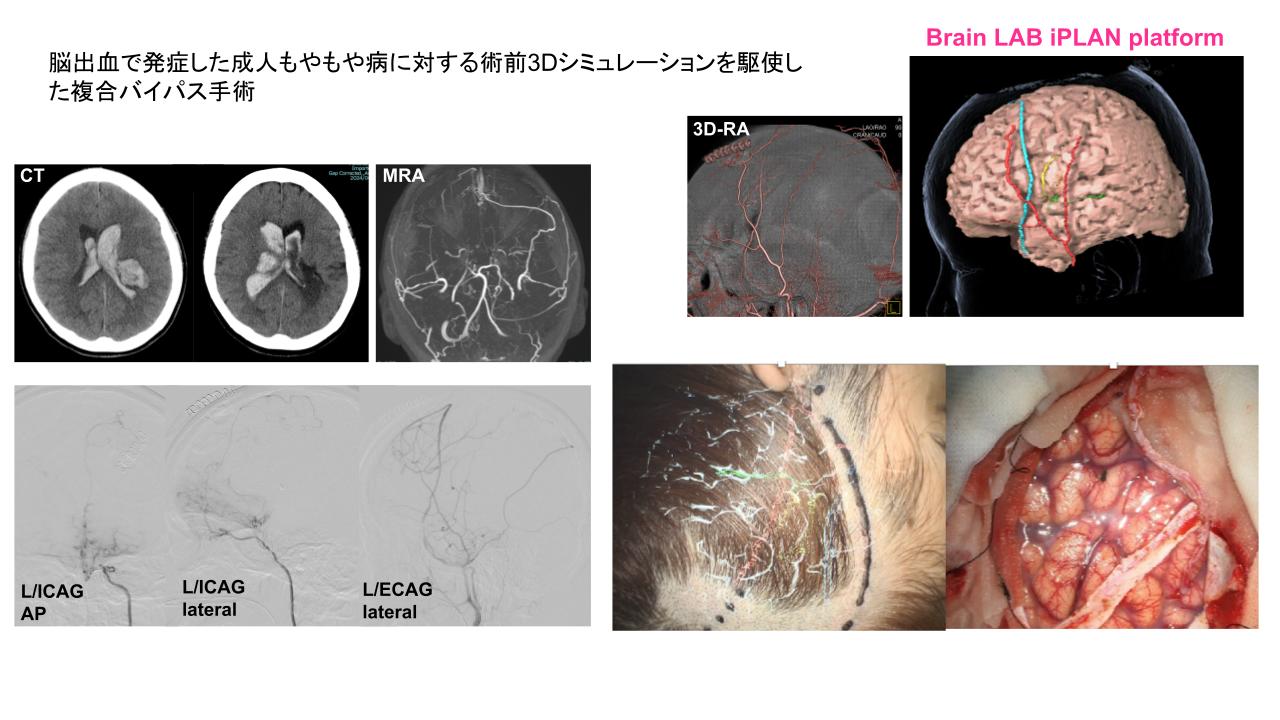

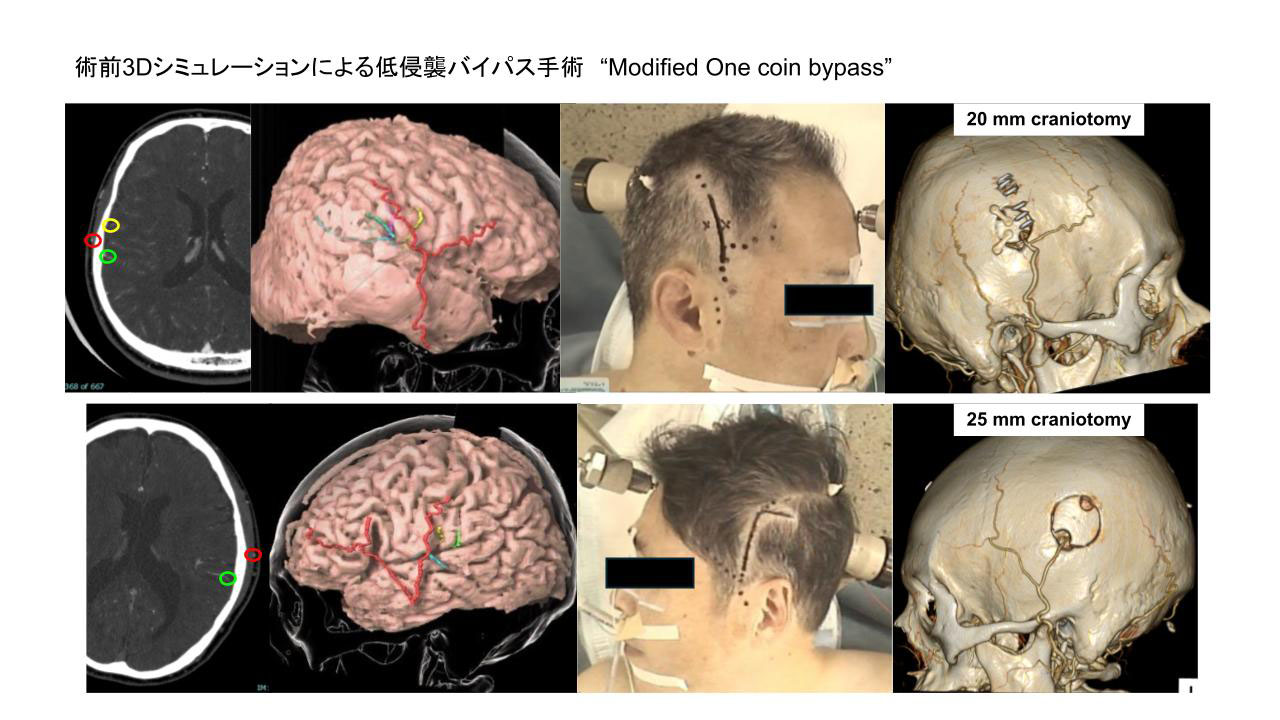

もやもや病とは、両側の内頚動脈が進行性に狭窄、閉塞し、脳梗塞や脳出血を引き起こす病気です。内頚動脈が閉塞してくると、代償性にもやもやとした異常血管網(もやもや血管)が発達してきます。発症のピークは小児期と成人期の二峰性であり、小児期に発症したものはほとんどが一過性脳虚血発作や脳梗塞を引き起こすのに比べ、成人期に発症したものは脳梗塞と脳出血が半々です。もやもや病は原因不明で根治治療法はありませんが、バイパス手術を行うことで減少した脳血流を補い、脳梗塞や脳出血を予防できるというエビデンスが確立されています。バイパス手術には、直接頭皮の血管を脳動脈に吻合する直接バイパス術と、筋肉や硬膜などの血流豊富な組織を脳表と密着させる間接バイパス術があります。

当院では術前シミュレーションを活用し、患者さんに最も効果的なバイパス方法・バイパス位置を症例ごとに検討し、皮膚切開のデザイン、開頭範囲を決定しています。手術効果のみならず、手術後の生活を考慮した治療を心がけています。

現在、福岡のみならず九州全域より治療を希望される患者さんが来院されています。

お話を聞きたい方などはどうぞご連絡ください。

脳振盪外来(担当医:重森 裕)

福岡大学医学部脳神経外科では、スポーツ科学部と連携し、最近注目されているスポーツに起因する軽微な頭部外傷、特に脳振盪に関する専門外来を設置することにいたしました。

アメリカンフットボールやラグビー、柔道などのスポーツでは、重い後遺症や死に至る可能性が高い「急性硬膜下血腫」、頚椎が過剰に曲がることによって生じる「頚椎損傷」や「頚髄損傷」など、不幸な結果に至る選手が後を絶ちません。また近年、急性期の脳・脊髄損傷以外にも蓄積された軽微な慢性の脳損傷によって「慢性外傷性脳症」といった状態から、うつ状態や高次脳機能障害の症状を呈することもわかってきました。

そのため、最近注目されているスポーツに関係する軽微な頭部外傷、特に脳振盪に関する専門外来を設置しました。頭部外傷の診断・治療だけでなく、脳振盪からの競技復帰に関する計画立案や指導、予防のためのメディカルチェックなどを行ないます。加えて安全に競技を行うための治療やアドバイスを行うことに致しました。

脳振盪後の競技への復帰についての相談、脳神経疾患を持ちながらスポーツに挑戦したいというご希望のある場合、昔の頭部外傷による「あたま」の影響を調べたいなど、気軽にご相談ください。

- 脳振盪からの競技復帰指導

- 各種スポーツ選手に対する脳メディカルチェック(CT・MRI)など

- 慢性外傷性脳症に対する診察・指導など

ボトックス外来(担当医:森下 登史)

痙縮と言われる手足のつっぱり症状を、ボツリヌス毒素という注射薬を用いて治療します。痙縮は脳卒中や脊髄損傷、そして重症頭部外傷(脳挫傷)などの後遺症として起こります。小児の場合には脳性麻痺などが原因になることもあります。月曜日と金曜日に担当医がボツリヌス毒素をつっぱり(痙縮)症状の強い筋肉に施注する治療をしています。場合によっては、手術やロボットを用いたリハビリテーションなども併用します。治療は患者ご本人の症状緩和に加え、介護者の負担軽減にも繋がります。症状でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

福岡大学病院 脳神経外科 外来

〒814-0180

福岡市城南区七隈 7-45-1

TEL: 092-801-1011 (代表に「脳神経外科外来へ」とお伝えください。)