膀胱と膀胱がんについて

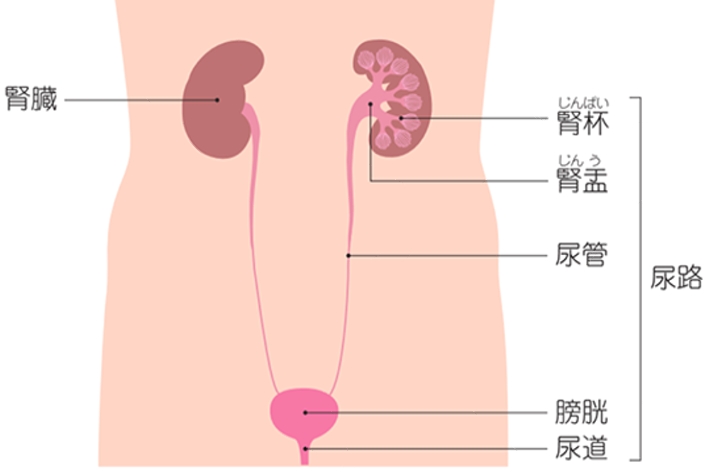

膀胱は腎臓でつくられた尿を溜める骨盤内にある臓器です。尿が通る腎杯、腎盂、尿管、膀胱、尿道を尿路といい、これらは尿路上皮という粘膜で覆われています。

この尿路上皮が癌化したものが尿路上皮がんといい、発生場所で腎盂がん、尿管がん、膀胱がんと名前が変わります。

膀胱は尿が溜まる内側が尿路上皮で覆われており、さらに筋肉の壁が袋状に形成しています。

膀胱がんのほとんどが尿路上皮がんで、まずがんは膀胱の内側に発生します。

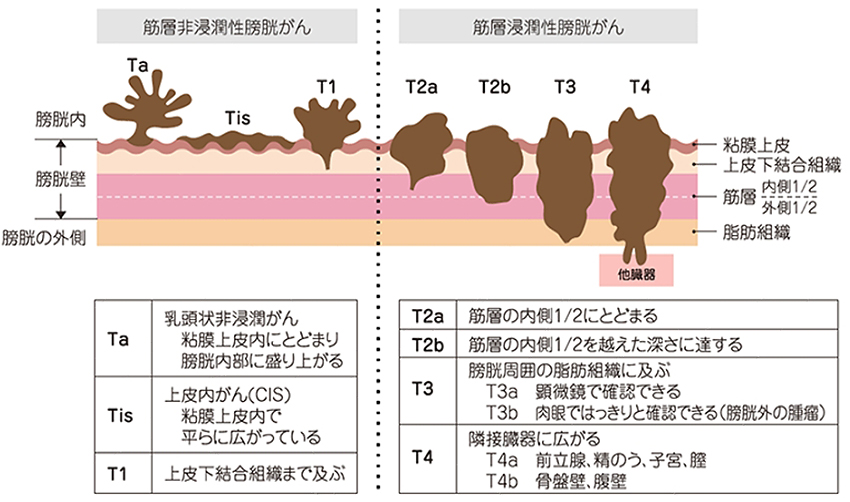

膀胱の壁のどのくらいまで深く入り込んでいるかによって、筋層非浸潤性がん、筋層浸潤性がんに分けられます。

筋層非浸潤性膀胱がんと筋層浸潤性膀胱がんでは治療法が異なってきますので、しっかりとステージを決めて治療法を選択する必要があります。

図1:尿路について

図2:膀胱がんの深達度

検査

尿検査:尿の中に血液や癌細胞が含まれていないかを確認します。

超音波検査:尿を溜めた状態で膀胱のエコー検査を行い、膀胱の状態を確認する検査です。

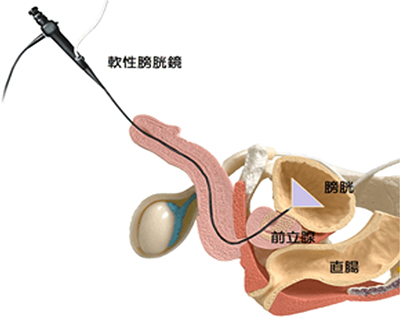

膀胱鏡検査:尿道から内視鏡を挿入し、膀胱内をカメラで観察します。その場でがんの大きさや位置、形などを検査します。膀胱がんの診断、治療のために必要な検査です。※ 図 3

CT検査:内視鏡でがんが確認できた後、がんの広がり、転移有無などを確認するため行います。時折腎や尿管にもがんがあることがありますので、尿路にがんがないかどうかも調べます。

MRI検査:CT検査では分かりにくいがんの深さを見るために行う検査です。

図3:膀胱鏡検査

経尿道的膀胱腫瘍切除術( TURBT )

尿道から内視鏡(切除鏡)を挿入し、電気メスで腫瘍を切除します。

この手術によって、筋層に浸潤しているかどうかを判断します。

筋層非浸潤性がんであっても、高悪性度で粘膜下まで深達していれば筋層や周囲粘膜にがんが残存している可能性が高いため 4 ~ 6 週間後に 2回目の TURBT を行うことがあります。

この手術の入院期間はおよそ 1週間程度ですが、糖尿病や心疾患、脳疾患がある患者さんでは入院期間は長くなることがあります。

図4:TURBT手術の様子

膀胱内注入療法(筋層非浸潤性膀胱がんの場合)

TURBTの手術後、筋層非浸潤性がんの診断となった場合、再発や進展を予防するために、外来通院で膀胱内に抗がん剤(ピノルビン)や BCG(ウシ型弱毒結核菌)を注入する治療です。

およそ 2か月ほど通院して、薬を注入します。

注入した後は、膀胱に 1時間ほど薬を溜めて排尿してもらいます。

腫瘍の大きさや数、上皮内がんの有無などによって抗がん剤・BCG を使い分けます。

低・中リスク群ではピノルビン、中・高リスク群では BCG 注入を行いますが、それぞれ頻尿・排尿時痛・血尿などの副作用があります。

特に BCG では副作用が出やすく、感染を起こしたり膀胱が萎縮することがあるため、高齢の患者さんには BCG は使用しないことがあります。

手術

1: 膀胱全摘除術(ロボット支援膀胱全摘除術:RARC )

当院ではダヴィンチXiを用いたロボット支援膀胱全摘を行っています。

男性では膀胱、前立腺、精のう、遠位尿管、尿道を摘出します。

女性では膀胱、膣の一部、遠位尿管、尿道を摘出します。

それぞれ、骨盤内リンパ節も摘出します。

図5:手術支援ロボット:ダヴィンチXi

[ 手術支援ロボットダビンチXi(daVinci Xi)Youtube動画 こちら ]

Youtubeでは18歳以下の視聴制限を設定しております。

また、出血を伴う画像がありますのでご注意ください

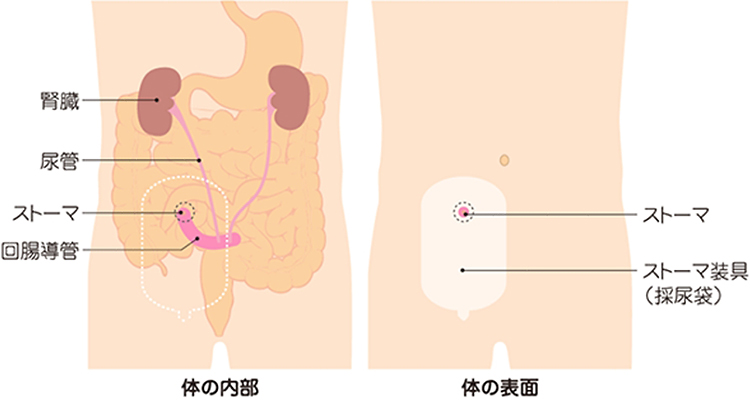

2: 尿路変更:回腸導管造設術

小腸の一部を切り離し、左右尿管とつなぎます(回腸導管といいます)。

尿の出口として回腸導管の片側をお腹にだし、腹壁に固定する方法です。

現在でも、広く行われている術式です。

回腸導管の出口部を尿路ストーマといい、ストーマに採尿袋をつけて生活する必要があります。

図6:回腸導管造設術

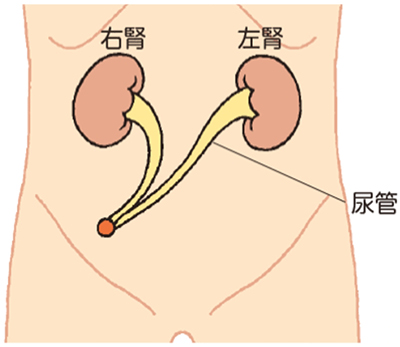

3: 尿路変更:尿管皮膚ろう造設術

左右尿管を直接お腹にだし、腹壁と固定する方法です。

腸管を扱わないため回腸導管と比べ、手術時間の短縮や、手術侵襲が低くなり入院期間短縮が利点としてあります。

欠点として術後に出口部狭窄を来す可能性があり、狭窄を来した場合はステントを留置する必要があります。

また、尿管の長さには限りがあるため、やせ形の患者さんにしか行うことができません。

以上から、高齢でやせ型の患者さんに行うことが多い方法です。

図7:尿管皮膚ろう

薬物療法(抗がん剤治療)

・臓器転移など進行し外科的切除が困難な場合。

・筋層浸潤性膀胱がんにおいて、膀胱全摘除術を行う前後に抗がん剤治療を行います

(全身状態や腎機能によっては手術前後の抗がん剤治療を行わないこともあります)。

<切除不能ながんの抗がん剤治療>

腎機能正常症例:ゲムシタビンとシスプラチンを併用する GC 療法を行います。

腎障害症例:ゲムシタビンとカルボプラチンを併用する GCarbo 療法を行います。

<手術前後の抗癌剤>

メトトレキサート、ビンブラスチン、ドキソルビシン、シスプラチンを併用し 2週間毎に投与する Dose - dense MVAC 療法を行います。

免疫療法(免疫チェックポイント阻害剤)

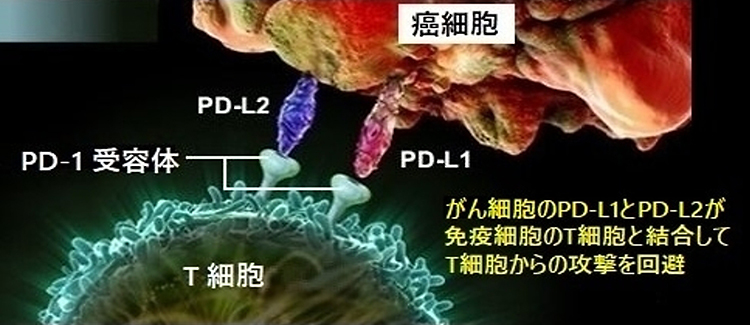

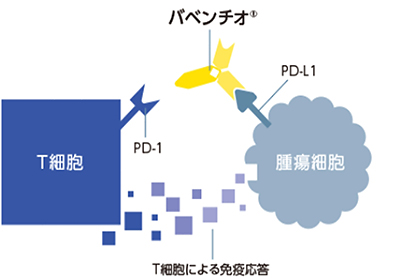

癌細胞を攻撃するT細胞(Tリンパ球)が通常は発生したがん細胞を排除しています。

しかし、T細胞が弱まったり、がん細胞がT細胞にブレーキをかけることで、がんが排除できない状態となります。

免疫療法はこのブレーキを防ぐことで、免疫の力で癌細胞を攻撃するようにします。

T細胞とがん細胞との間に PD-1 受容体と PD-L1、PD-L2 が結合することでブレーキがかかります。

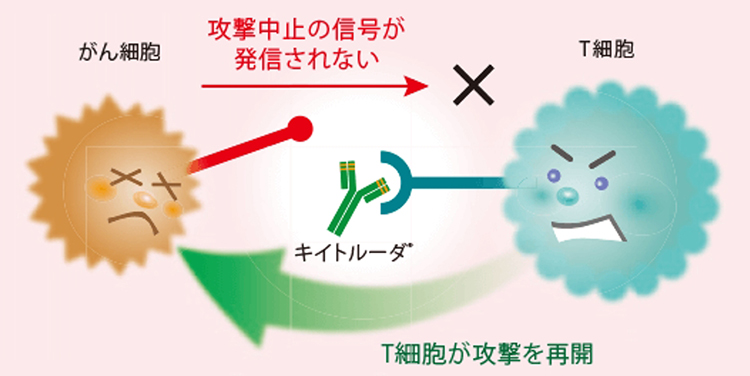

PD-1阻害薬であるペムブロリズマブ(キイトルーダ)は、進行性膀胱がん(進行性尿路上皮がん)で抗がん剤治療を行っても効果がない患者さんに適応があります。

キイトルーダはT細胞の持つPD-1を阻害することで、がん細胞のブレーキ信号が繋がらずT細胞ががん細胞を攻撃します。

D-L1阻害剤であるアベルマブ(バベンチオ)は、進行性膀胱がん(進行性尿路上皮がん)で抗がん剤治療を行い効果があった患者さんに対して維持療法として適応があります。

バベンチオはがん細胞の持つPD-L1を阻害することで、T細胞のブレーキがかからずがん細胞を攻撃します。

福岡大学腎泌尿器外科学講座

〒814-0180 福岡市城南区七隈七丁目45番1号 [ Google Map ]

TEL : 092-801-1011 FAX : 092-865-4445 E-mail : urology@fukuoka-u.ac.jp

[ 平日 ] 初診 / 8:30 - 12:00 ( 月・火・木・金 ) 再診 / 8:30 - 12:00